サステナビリティTCFDに基づく情報開示

ニプログループでは、気候変動を事業継続に大きな影響を及ぼす重要な課題であると認識しています。ニプログループは気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)の提言に賛同し、TCFDのフレームワークに沿った情報開示の拡充を進めていきます。

ガバナンス

ニプログループでは、代表取締役社長が気候変動課題の統括責任者を務めています。また、代表取締役社長の任命により当社CFOが「環境委員会」の委員長を務め、ニプログループにおける気候変動課題への取り組みの管理と監督を行っています。

「環境委員会」では、各事業部の気候変動課題担当者が委員となり、気候変動がニプログループに及ぼす影響の特定、取り組みの方針、具体的な施策の検討などを行っています。委員会で検討された施策は委員長を通じて取締役会に上程され、ニプログループの重要な経営課題として審議の対象となります。

ニプログループでは上記の通り委員会制度を導入することで、気候変動課題に関する経営の意思決定を迅速に行い、対策に取り組む体制を整えています。

戦略

ニプログループにおける気候変動の影響は、社会がカーボンニュートラルに向け変遷する過程で生じる政治的な影響や新技術の確立、市場ニーズの変化などによる「移行」に関わるものと、地球温暖化が進行することによって生じる異常気象の多発やそれに伴う災害の発生、平均気温上昇などの「物理的変化」によるものに大別されます。総合医療メーカーであるニプログループではこれらの影響を各事業の観点から分析し、リスク・機会についてそれぞれ特定を行い事業戦略に組み込んでいます。下部の表はその一例を抜粋したものとなります。

リスク管理

ニプログループでは「防災危機管理規程」と「コンプライアンス推進規程」を策定し、気候関連のリスクを含む事業に大きな影響を与えうる経営上のリスクを的確に把握し、適切な企業経営に努めています。また、想定されるリスクが一定額を超過する場合には都度取締役会に上程され、迅速にリスク管理の経営意思決定を行っています。

指標と目標

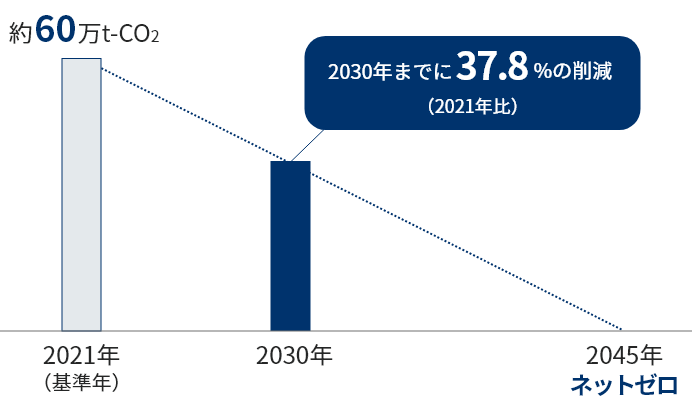

ニプログループでは温室効果ガス排出量(単位:t-CO2)を気候変動に関するリスクを評価・管理するための指標として定めています。また、温室効果ガス排出量の削減を推進するために、2045年までにScope1・2においてネットゼロ達成を目指し、その中間目標として2030年までにScope1・2において2021年比37.8%削減を目指しています。

温室効果ガス排出量(単位:t-CO2)

温室効果ガス排出量

| 項目 | 2022年度 | 2023年度 |

|---|---|---|

| Scope1 | 185,539 | 169,999 |

| Scope2(ロケーション基準) | 368,995 | 392,255 |

| Scope2(マーケット基準)※ | 377,106 | 400,204 |

| Scope1+Scope2(マーケット基準) | 562,645 | 570,203 |

| 非化石証書によるオフセット | 30,380 | 65,700 |

| オフセット後 Scope1+Scope2(マーケット基準) | 532,265 | 504,503 |

※Scope2(マーケット基準):ニプロ株式会社ならびに日本子会社のみマーケット基準にて算定し、海外子会社はローケーション基準にて算定した排出量を合算しております。

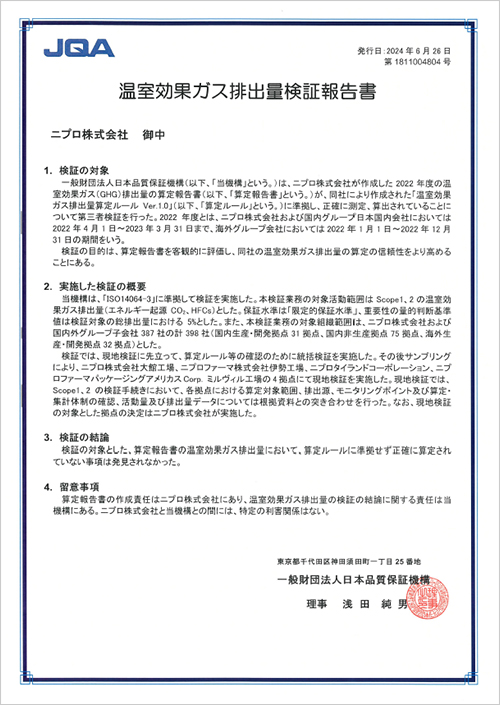

第三者検証

ニプログループは、温室効果ガス排出量(Scope1, Scope2)の環境パフォーマンスデータの信頼性向上のため、2022年度から一般財団法人日本品質保証機構による第三者検証を受けています。

今後も、第三者検証をより有効に活用し、継続的な改善を進め、データの信頼性をより高めていきます。

シナリオ分析の結果

リスク

| 分類 | リスク項目 | 事業への影響 | 影響度 | 時期 | 対策 |

|---|---|---|---|---|---|

| 移行リスク(1.5℃シナリオ) | 炭素価格の上昇 | 炭素税導入・強化により工場や事業所のエネルギーコスト・原材料のコストが増加する | 大 | 中期 | 操業に伴うGHG排出量の多い生産拠点のGHG排出量削減に向けて、省エネルギー対策の実施および再生可能エネルギーの使用を推進する |

| 環境意識の高まりによる顧客行動の変化 | 環境配慮製品の供給要望が高まった際に、代替素材への移行が困難な場合の販売機会の喪失/需要減少によって売上高が減少する | 中 | 長期 | 既存製品の小型・軽量化や製造過程の効率化によるGHG排出量削減を進めており、一部製品では品質確保のうえでの包装材簡素化や包装材の低炭素素材への切り替えなどを実施。今後も環境配慮素材を取り入れた製品の開発や製品包装材における低炭素素材の利用も検討を進める | |

| 物理的リスク(4℃シナリオ) | 異常気象による災害の発生 | 異常気象に伴う災害発生が増加した際、生産設備の被災・物流の混乱・材料供給の停滞等が要因で供給量が減少する | 大 | 長期 | 異常気象を想定したBCPの策定・維持・管理を実施。様々な災害リスクへの体制を加味したうえで生産拠点の建設や各拠点での災害対策(自家発電設備の保有、燃料・食料の備蓄、原材料の在庫確保等)を行っている |

機会

| 分類 | 機会項目 | 事業への影響 | 影響度 | 時期 | 対策 |

|---|---|---|---|---|---|

| 資源の効率 | 効率的な物流プロセスによる間接費の削減 | 物量と物流プロセスのコントロール強化によるコスト削減や、輸送効率・品質向上の機会につながる | 中 | 中期 | 国内外での物流経路や運賃の見直し、物流拠点の適正配置、在庫量の適正化を行う。在庫量適正化は保管料や輸送費の削減のみならず、廃棄処分量の削減にも寄与する |

| 製品およびサービス | 消費者の需要に対応する供給量増加 | 気候変動に伴う新たな感染症の発生や長期的な疾患動向の変化に起因する消費者の感染予防への関心/需要の高まりに対応する製品の提供機会が増加する | 大 | 長期 | 関連製品の需要拡大時に医療現場への供給責任を果たすべく、迅速な増産体制の構築、および必要と判断した品目の在庫水準をその他製品より厚く設定して世界的な需要拡大に対応した製品の供給を行う |

| 製品およびサービス | 環境意識の高まりに対応する製品群の需要増加 | 移動に伴うGHGを排出しない在宅療法の需要が高まり、在宅療法関連製品の売上増加につながる | 小 | 長期 | 顧客の声を収集しながら、研究開発を推進する |